ぬかみそだきとは

北九州市「ぬか炊き」は、全国でも珍しい、ぬかみそを加えて青魚を炊き込む「ぬか炊き」

その奥深い味わいは、代々伝え継がれたお母さんの味です。

時代を超え、守り続けられたぬか床文化です。

小倉城下では、100年を超えるぬか床を持つ家庭も少なくありません。

中では、400年近く受け継がれているというぬか床もあるそうです。

江戸時代に小倉城主が広めたというぬか床を大切に守り続け、それは食生活に欠かせないものとなりました。

また、「ぬか炊き」も各家庭作られており、呼び名も「ぬか炊き」の他に、「ぬか味噌炊き」「じんだ煮※」等さまざまで青魚のほかにも、ちりめんや鶏肉、たけのこ等で炊くこともあります。

※「じんだ(糂汰)」とは、ぬか味噌の別名で、鎌倉末期の随筆「徒然草」の中に出てくる言葉です。

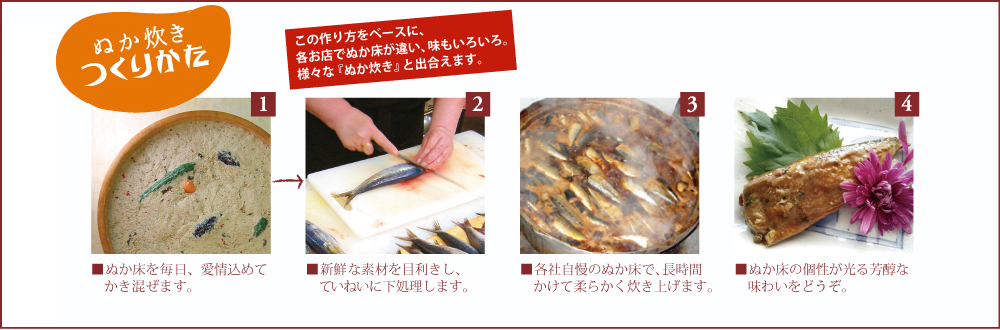

ぬか炊きはこうして作ります。

ぬか炊きは、イワシやサバなどを、醤油、みりん、砂糖などを加えて炊き込み、最後にぬかみそを調味料として加え、炊き上げます。

ぬかみそを加えることで、青魚特有の臭みが消え、また、ぬか床に漬け込まれた野菜のエキスや山椒や唐辛子の風味、発酵によるほのかな酸味が特有の旨味を引き出します。山椒を必ず漬け込むことが小倉城周辺のぬか床の特徴であり、そのぬかみそで作ったぬか炊きはご飯にもお酒にも相性がぴったりです。

最近では、イワシやサバ以外に、ちりめん、さんま、筍、椎茸、鶏肉、卵、蒟蒻など、さまざまなぬか炊きが出てきています。

ぬかだきの作り方

横スクロールしてご覧ください

Q,ぬかみそ炊きは、家庭でも作れますか??

作り方を教えてください。

A. 身近な魚であるサバやイワシとぬか床を使って作ることができますよ!

本格的には無理かもしれませんが、

ご家庭で作るレシビをご紹介します。

①さばを8切~10切・いわし8切~10切準備します。(数量は前後しても構いません。)

まず魚を頭と内臓など取り除いて下処理を行い、食べやすいサイズに切ります。

②そして、鍋に入れ魚(さばもしくは、いわし)が十分に被る位の水を入れます。

③次に生姜を刻むか、すりおろしたりして鍋入れます。

④そして、ひとつまみの食塩と50ccくらいのお酢を入れ、火をつけます。

⑤ふきたったら弱火にし、灰汁(あく)取りを行います。

⑥それから醤油100cc・ぬか床一掴み(約120g)・砂糖(120g)・お酢を加えていけばぬかみそ炊きの完成です!

ぬか炊きの食べ方色々あります。

ご飯にのせるだけでおいしいぬかみそだきですが、

もっとおいしく、簡単にできる食べ方をご紹介

お茶漬けとしてご飯に乗せて、熱いお湯をかけて食べるのが基本の食べ方ですが、その他にも「ごはんと混ぜておにぎり」「キャベツやピーマンなどと一緒に野菜炒め」「冷やご飯と玉子を加えて焼きめし」といったレシピの他に、アンチョビのような感覚で「バターやオーリーブオイルを塗ったバゲットなどのパン」や「茹でたパスタにバターと香味野菜を絡めた、ぬかみそだきパスタ」のように多彩なアレンジが可能です。

横スクロールしてご覧ください

ぬか炊きは健康を保つ栄養素がたっぷり

ぬか床は、毎日かき混ぜて「世話をする」ことで、野菜についている微生物の中の乳酸菌や酵母菌がぬか床に浸透し、更なる熟成や発酵につながります。

状態のよいぬか床では、1gに乳酸菌は1億~10億、酵母菌は100万~1000万存在すると言われています。

ぬか炊きの調理過程で乳酸菌は死滅しますが、ペプチドグリカンという乳酸菌の細胞壁は残り、体内の有害成分を吸着し、体外へ運び出すなどの作用があります。

また、青魚にはカルシウムをはじめ、カルシウムの吸収を促進するビタミンDが含まれます。

煮汁には青魚から溶け出したn-3系多価不飽和脂肪酸(EPA、DHA)が一定量残ることから、煮汁と一緒にぬか炊きを食べると、さらに栄養価がアップします。

美味しいだけじゃない!!ぬか炊きの栄養

ぬかみそ 乳酸菌 (ペプチドグリカン)・・・・・・・・・整腸作用

青魚 カルシュウム+ビタミンD・・・・・・・・・・・・・・カルシュウム吸収促進

煮汁 n-3系多価不飽和脂肪酸・・・・・・・・・・・コレステロール低下、動脈硬化抑制